কমলেন্দু সরকার

যেসব বই আর লেখা হয় উঠল না, তার বাংলা নতুন বছরের সম্পর্ক কী! না, না, বিস্মিত হওয়ারও কিছু নেই। বাঙালি জীবনে বই, সিনেমা এবং নতুন পোশাক ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে। পয়লা বৈশাখ মানেই কলেজ স্ট্রিটের অলিগলিতে নতুন বইয়ের গন্ধ। আর নতুন বইয়ের ঘ্রাণ সে-এক স্বপ্নের জগৎ! সিনেমাও তাই। একটা সময় ছিল যখন পয়লা বৈশাখে নতুন ছবির রিলিজ আর টালিগঞ্জে নতুন ছবির মহরত। বর্তমানে সেসব পাট চুকেবুকে গেছে। বাকি রইল নতুন পোশাক। কিন্তু সেটাইবা কোথায়। তাই বাঙালির জীবনে পয়লা বৈশাখ কেবলমাত্র বাংলা ক্যালেন্ডারেই জ্বলজ্বল করে!

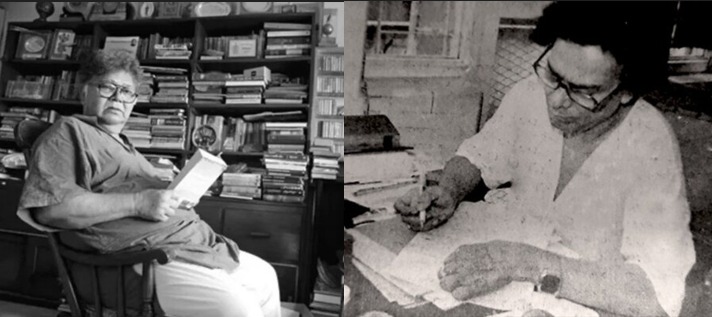

যাক, সেসব কথা। ফিরে আসি না-লেখা বইয়ের প্রসঙ্গে। সমরেশ বসুর সঙ্গে একটা আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয় উনি তখন আনন্দবাজার হাউসের কোনও এক পুজোসংখ্যার জন্য হাজিপুরের পশুমেলা নিয়ে ‘পণ্যভূমে পুণ্যস্নান’ উপন্যাসটি লেখার তোড়জোড় করছিলেন। উনি বহুকাল আগে গেছিলেন সে মেলায়। হাজিপুরের মেলা সম্পর্কে সাম্প্রতিক কোনও কিছু তেমন জানা ছিল না সমরেশ বসুর। উনি শ্রীপান্থ অর্থাৎ নিখিল সরকারের থেকে খবর পেয়ে আসেন আমার কাছে। আমিও তখন আনন্দবাজার হাউসের একজন কর্মী। আমি মেলা সম্পর্কে খুঁটিনাটি বলেছিলাম সমরেশ বসুকে।

আমার যাতায়াত শুরু হল পার্ক সার্কাসের সমরেশ বসুর ফ্ল্যাটে। একদিন গল্প করতে করতে উনি বললেন, “জানো তো, আমার খুব ইচ্ছা করছে ‘গঙ্গা’ উপন্যাসটি আবার নতুনভাবে লিখি। খোলনলচে বদলে ফেলতে।”

আমাকে উনি জিজ্ঞেস করলেন, “শুনেছি, তুমি তো খুব ঘুরে বেড়াও, তা গঙ্গাকে কীভাবে দেখছ?” বললাম, গঙ্গার উৎস থেকে শেষপর্যন্ত। মাঝে ইউপি, বিহারের কিছু কিছু জায়গায় থেকে দেখেছি গঙ্গাকে স্থানীয় মানুষজন কীভাবে দেবী হিসেবে মানেন। পুজো করেন। এতটুকু বর্জ্য ফ্যালেন না নদীতে। একসময় কিছু কিছু জায়গায় বাড়ির গরু, মোষ স্নান করাত নদীতে নামিয়ে। পরে গিয়ে দেখেছি নদীতে নামিয়ে গঙ্গার ধারে বাড়ির গরু, মোষদের গা ধুইয়ে দিতে। তারপর জেলেদের জীবনও দেখেছি। উত্তর প্রদেশ, বিহারে গঙ্গার ধারে বেশ কয়েকটি জনপদ আছে যেখানে গঙ্গার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ওখানকার মানুষ। তাঁরা মাছ ধরে জীবন অতিবাহিত করেন। দেখলাম, এই জায়গাটা নিয়ে বেশি আগ্রহ সমরেশ বসুর।

এর কিছুদিন পর সমরেশ বসুর ফ্ল্যাটে যাই। দেখি, টেবিলের ওপর বুদ্ধদেব বসুর ‘মহাভারত’ পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু করছেন ‘মহাভারত’ নিয়ে? “ভাবছি ‘মহাভারত’ লিখব। কিন্তু কীভাবে লিখব! সেটাই ভাবছি। সেইজন্য বাংলায় লেখা প্রতিটি মহাভারত আবার পড়ছি। কিন্তু পারব কিনা বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, ‘দেখি নাই ফিরে’ও শেষ করতে পারব না। শরীর ঠিক নিচ্ছে না।” বললাম, তাহলে ‘গঙ্গা’র কী হবে! উনি বললেন, “গঙ্গা’র কাজটা আগে করব। তুমি তো দিল্লি যাবে। ফিরে এসো, তারপরই বেরিয়ে যাব।”

না, সমরেশ বসুর আর বেরোনো হল না। দিল্লিতে থাকাকালীন সময়ে একদিন টিভির খবরে শুনলাম, ‘সমরেশ বসু নেই।’ তাঁর প্রয়াণের খবর পেলাম।

সমরেশ বসু একদিন বলেছিলেন, একটু ঠান্ডা পড়ুক তখন তোমার সঙ্গে যাব গঙ্গার ধারে ধারে। সমস্ত খরচ আমার।”

না, সমরেশ বসুর মৃত্যু, তাঁর ইচ্ছাগুলোকে আর বাস্তবায়িত করল না। তাঁর আশঙ্কাই ঠিক হল, ‘দেখি নাই ফিরে’ শেষ করতে পারলেন না। ‘মহাভারত’ও নতুনভাবে দ্যাখা হল না। ‘গঙ্গা’ও হল না।

নিখিল সরকার অর্থাৎ শ্রীপান্থের পরিকল্পনা ছিল ‘ক্যালকাটা স্ক্র্যাপ বুক’এর। উনি তাঁর পরিকল্পনার কথা আমাকে বলেছিলেন। আমাকে একদিন উনি জিজ্ঞেস করলেন, “শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে কেউ চেনাশোনা আছে?” বললাম, সনৎদাই তো আছেন। উনি তখন রবীন্দ্রভবনের দায়িত্বে। সেইসময় পরিবেশও ছিল অন্যরকম। পুরনো কিছু দেখা এবং ছবি তোলা নিয়ে কড়াকড়ি ছিল না। শুধুমাত্র অনুমতি নিয়ে কাজ করতে হত। সনৎদা থাকায় আমার সুবিধা হয়েছিল। উনি সমস্ত ব্যাপারটা দেখেন। আর নিখিলদার নাম শুনে আরও তড়িতগতিতে কাজটা হয়। সেইসময় প্রয়োজনের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোলা ছবিগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়। তিনি যে অসাধারণ ফোটোগ্রাফি করতেন সে না দেখলে বিশ্বাস হত না। উনি স্ত্রী প্রতিমা ঠাকুরের একাধিক ছবি তুলেছিলেন৷ অসাধারণ সে সব। দেখে মনে হয়েছিল তখন, উনি যদি ফোটোগ্রাফি করতেন তা হলে নামী আলোকচিত্রী হতেন তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। তাঁর তোলা পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিগুলোও অসাধারণ!

বহু ছবি কপি করার অনুমতি পেয়েছিলাম। সেসব কপি করেছিলেন প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত। তিনি পরিচিত ছিলেন মান্তুদা নামে।

নিখিলদা পাঠিয়েছিলেন হাতিবাগানের কাছে একটি বাড়িতে। কার বাড়ি এখন আর খেয়াল নেই। তবে উনিশ শতকের কলকাতায় তিনি ছিলেন এক নামী বাঙালি ব্যক্তিত্ব। সেই বাড়িটি ছিল অরণ্যদেবের খুলি গুহা। তাঁর সংগ্রহ ছিল ঈর্ষনীয়! সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘দ্য বেঙ্গলি’ ইংরেজি দৈনিক দেখেছিলাম ওই বাড়িতে। দেখেছিলাম, সেকালের ট্রামের টিকিট। কংগ্রেস অধিবেশনের স্যুভেনির। সেটি ছিল পুরনো দিনের রুপোর একটাকার আকারে। আরও কত কী ছিল! সেসব আবছা আবছা মনে পড়ে।

না, শেষপর্যন্ত নিখিল সরকারের প্রয়াণে ‘ক্যালকাটা স্ক্র্যাপ বুক ‘ আর হয়নি। যেমন হয়নি সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’র পরিমার্জিত রূপ। ‘মহাভারত’ আর শেষ হয়নি ‘দেখি নাই ফিরে’। এবার যাওয়া যাক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে।

একদিন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, “একবার ঘরে এসো তো।” তা গেলাম। আমাকে বললেন, “চিত্রা (দেব)র কাছে শুনলাম তোমার কাছে গওহর জান সংক্রান্ত অনেক কাগজপত্র আছে।” বললাম, তা আছে। বহুকাল আগে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘পুরনো কলকাতা এবং গওহর জান’। সেই লেখার কথা বলতেই সুনীলদা বললেন, “আমি দেখিনি।” সবচেয়ে বড় লেখা ছিল গওহর জান সম্পর্কে একটি বড় লেখা ছিল এক অনামী ইংরেজি পত্রিকায়। সুনীলদা বললেন, “না, এটাও পড়িনি। তুমি আগামী কাল নিয়ে আসবে যা যা লেখাপত্র আছে।” বললাম, ঠিক আছে। পরদিন গওহর জান সম্পর্কিত সমস্ত লেখাপত্র সুনীলদার কাছে জমা দিলাম।

এর বেশ কয়েকদিন পর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে ফেরত দিলেন সবকিছু। বললেন, “এইটুকুতে হবে না, বুঝলে। আসলে আমি গওহর জানকে নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লেখার কথা ভাবছিলাম৷” আমি কলকাতায় কোথায় কোথায় থাকতেন সেসব নিশ্চয়ই জানেন। বললেন, “জানি, সেসব বাড়িতে ঘুরেও এসেছি। কিন্তু একটা উপন্যাস লেখার মতো মেটেরিয়াল পাচ্ছি না। যাইহোক, তুমি এগুলো রাখো। পরে দরকার পড়লে নেব।”

না, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর প্রয়োজন পড়েনি। তিনিও প্রয়াত হলেন। যদিও তখন আমি আনন্দবাজার হাউস ছেড়ে অন্য কাগজে কাজ করছি। লেখকদের এমন ঘটনা ঘটে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে জ্যাক লন্ডন লিখছিলেন ‘দ্য অ্যাসাসিনেশন ব্যুরো লিমিটেড’। কুড়ি হাজার শব্দ লেখা শেষ। তিনি মনে করলেন শেষটা ঠিক যুক্তিসম্মত হচ্ছে না। ফেলে রেখে দিলেন। তিনি প্রয়াতও হলেন। তাঁর মৃত্যুর ৪৭ বছর পর বইটি শেষ করেছিলেন রবার্ট এল ফিশ। ১৯৬৩-তে প্রকাশিত হয়। অসমাপ্ত লেখা শেষ করেছেন অনেকেই। সেই তালিকা দীর্ঘ। সমরেশ বসুর ‘দেখি নাই ফিরে’ শেষ করেছিলেন তাঁর লেখক-পুত্র নবকুমার বসু। অসমাপ্ত বই শেষ করেছেন অন্য কেউ, অন্য কোনও লেখক, সে প্রসঙ্গ ভিন্ন, সে বিষয়ও আলাদা। পরে সুযোগ হলে সেসব কথা বলা যাবে।

শেয়ার করুন :